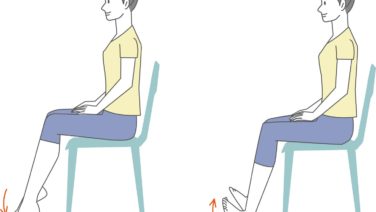

こむら返り

こむら返り さて、とりあえずタケノコを食べとこう

さて、とりあえずタケノコを食べとこう フーフーです。 タケノコをいただきました。効能を教えてください。 この時期のタケノコは良いですね。 ズバリ利尿効果。 特に今の時期に食べるのがおすすめです。 だんだん暖かくなり、むしろ暑くなってくる今。...

こむら返り

こむら返り  摂食障害

摂食障害  ガス、腸鳴

ガス、腸鳴  ガス、腸鳴

ガス、腸鳴  ガス、腸鳴

ガス、腸鳴  急性胃炎

急性胃炎  頭痛

頭痛  ブログつれづれ養生訓

ブログつれづれ養生訓  パニック障害

パニック障害  歯痛

歯痛