ブログつれづれ養生訓

ブログつれづれ養生訓 令和6年9月中国医学講座開講!生徒募集中♪

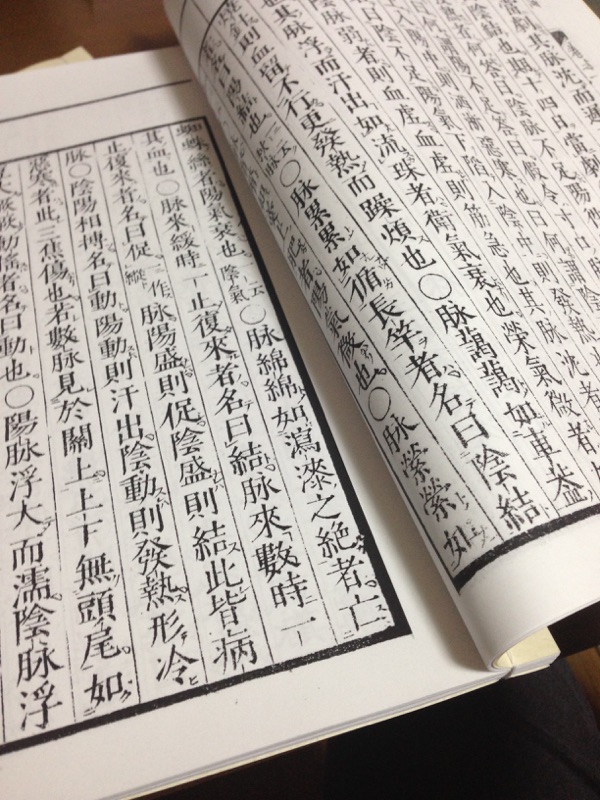

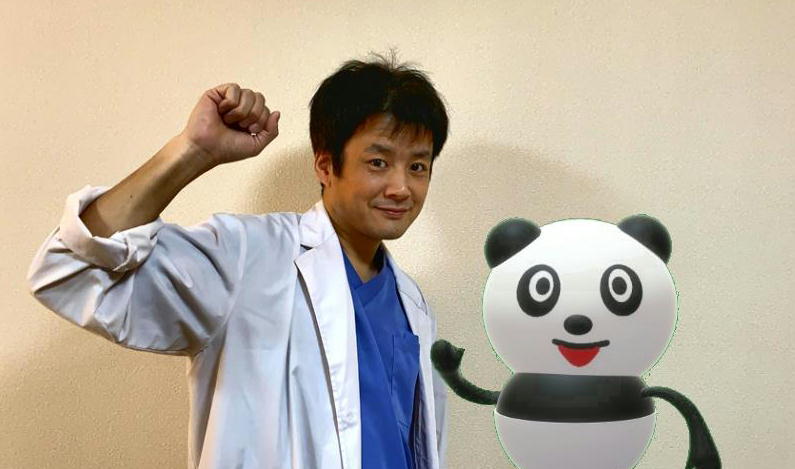

令和6年9月中国医学講座開講!生徒募集中♪ 中国医学が注目されています。 皆さん勉強しませんか? 漢方薬を処方する方、色んなテキスト読んで勉強されていると思いますが、もやっとしませんか?患者さんの状態にピタッと当てはまらない。表現が曖昧すぎ...

ブログつれづれ養生訓

ブログつれづれ養生訓  ブログつれづれ養生訓

ブログつれづれ養生訓  ブログつれづれ養生訓

ブログつれづれ養生訓  ブログつれづれ養生訓

ブログつれづれ養生訓  ブログつれづれ養生訓

ブログつれづれ養生訓  ブログつれづれ養生訓

ブログつれづれ養生訓  歯痛

歯痛  乾燥肌

乾燥肌  ブログつれづれ養生訓

ブログつれづれ養生訓  ガス、腸鳴

ガス、腸鳴