倦怠感

倦怠感 夏は十割蕎麦がおすすめ

夏は十割蕎麦がおすすめ フーフーです。 夏は暑い!暑いと冷たいお蕎麦が食べたいです。どうでしょう。 夏の盛りそばやざるそば!いいですね。 美味しいです。 特にこのそばの作用もいいと思います。 そばの効能はズバリ、利水作用と健脾作用です。 胃...

倦怠感

倦怠感  生理不順

生理不順  ガス、腸鳴

ガス、腸鳴  便秘

便秘  鬱

鬱  ガス、腸鳴

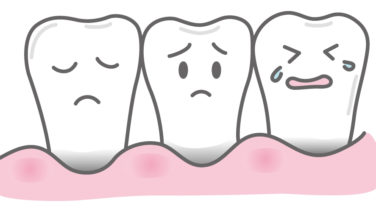

ガス、腸鳴  歯痛

歯痛  急性胃炎

急性胃炎  ブログつれづれ養生訓

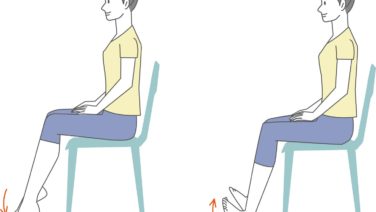

ブログつれづれ養生訓  胃下垂

胃下垂